自律神経失調症は「病気の名前」というより、自律神経のバランスが乱れて心身に不調が出ている状態を指します。

- 身体に出やすいサイン

- 心に出やすいサイン

- 生活リズムに関わるサイン

- ポイント

- 自律神経と血圧の関係

- 自律神経失調症で見られる血圧の特徴

- 注意したいサイン

- ポイント

- 自律神経と体温の関係

- 基礎体温に出やすいサイン

- 体温と一緒に出やすい症状

- 観察のポイント

- 注意

- 自律神経失調症を招きやすい問題行動

- まとめ

身体に出やすいサイン

- 頭痛・めまい・耳鳴り

- 動悸・息苦しさ・胸の圧迫感

- 胃痛・食欲不振・下痢や便秘

- 手足の冷えやしびれ、ほてり

- 慢性的な肩こり・首こり・腰痛

- 慢性的な疲労感、倦怠感

心に出やすいサイン

- 気分の落ち込みや不安が続く

- イライラしやすくなる

- 集中力の低下

- 睡眠トラブル(寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚める)

生活リズムに関わるサイン

- 朝起きるのがつらい・だるい

- 気候の変化やストレスで体調がすぐ崩れる

- 日によって体調が安定しない

ポイント

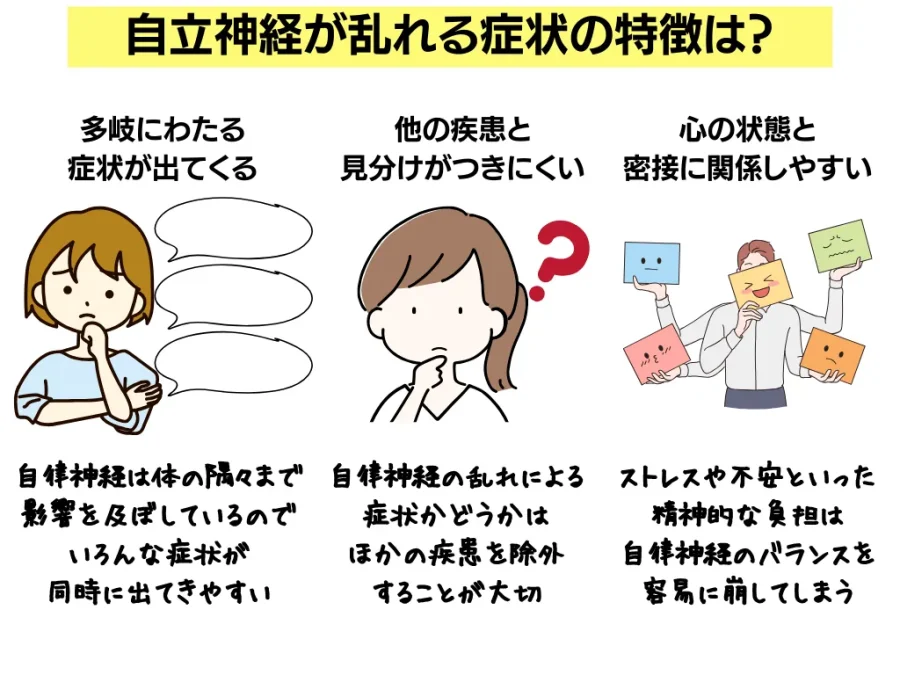

- いくつかの症状が「長引いている」「日常生活に支障が出ている」場合、自律神経の乱れを疑えます。

- ただし、甲状腺疾患や心臓・消化器の病気、うつ病などでも同じような症状が出るため、医療機関での確認が大切です。

血圧の変化も、自律神経の乱れを知るサインのひとつになります。

自律神経と血圧の関係

- 交感神経 → 血圧を上げる(緊張・ストレス・活動時)

- 副交感神経 → 血圧を下げる(リラックス・睡眠時)

このバランスが乱れると、血圧が安定せず「上下が激しい」「時間帯によって変わりすぎる」といったサインが出やすくなります。

自律神経失調症で見られる血圧の特徴

- 朝の血圧が異常に低い(起立性低血圧)

- ストレスや緊張で急に血圧が上がる(仮面高血圧に近い状態)

- 日内変動が大きい

- 血圧が安定しない

- → 立ちくらみ、めまい、倦怠感が出やすい。

- → 家では低めでも、外出先や仕事場で高くなる。

- → 普通は朝〜昼にかけて少し高く、夜に下がるが、このリズムが乱れる。

- → 上がったり下がったりを繰り返す。

注意したいサイン

- 血圧の上下に伴い めまい・動悸・頭痛・息切れ・だるさ などが頻発する。

- 家庭で測ると 日によって 20mmHg 以上変動している。

- 医療機関で「原因不明」と言われても、不調が続いている。

ポイント

自律神経由来の血圧変動は「一時的・不安定」なのが特徴ですが、高血圧・低血圧そのものの病気(本態性高血圧、内分泌疾患など)とも区別が必要です。

長引く場合は循環器内科でチェックすると安心です。

基礎体温も、自律神経のバランスを反映する指標のひとつです。

特に女性はホルモンと連動して変動しますが、男女共通で「自律神経の乱れ」があると体温のリズムが崩れることがあります。

自律神経と体温の関係

- 交感神経 → 体温を上げる(血管を収縮させて熱を逃がさない)

- 副交感神経 → 体温を下げる(血管を拡張して放熱させる)

- →この切り替えがスムーズにできないと、体温リズムに乱れが出ます。

基礎体温に出やすいサイン

- 日ごとの体温のバラつきが大きい

- 低体温が続く(35℃台)

- 微熱が続く(37℃前後)

- 起床時に体温が上がらない

- 女性の場合:高温期と低温期のリズムが乱れる

- → 36.2℃の日もあれば、翌日は35.5℃など安定しない。

- → 慢性的な副交感神経優位や代謝低下。

- → 交感神経優位の状態が長引いている可能性。

- → 本来は朝に交感神経が働いて体温が上がるが、切り替えがうまくいっていない。

- → 排卵・黄体機能だけでなく、自律神経の影響も加わる。

体温と一緒に出やすい症状

- 朝のだるさ、起きにくさ

- 冷え・のぼせが交互に出る

- 頭痛・肩こり・胃腸の不調

- 不眠や日中の強い眠気

観察のポイント

- 毎日同じ条件(起床直後・安静時)で測る

- 1〜2週間の平均値やリズムを見て「安定しているか」「バラバラか」を確認する

- 他の症状(日中の倦怠感や睡眠トラブル)とあわせて判断する

注意

基礎体温の乱れだけでは「自律神経失調症」と断定できません。

甲状腺疾患や感染症、ホルモン異常などでも同じような変化が出るため、体温の変動が続くときは内科や婦人科でのチェックが安心です。

自律神経失調症は「ストレス × 生活習慣の乱れ」が重なると発症・悪化しやすいので、日常の「問題行動」を知っておくと予防につながります。

自律神経失調症を招きやすい問題行動

1. 生活リズムの乱れ

- 不規則な睡眠(夜更かし、寝不足、昼夜逆転)

- 食事時間がバラバラ

- 休日の「寝だめ」

体内時計が狂うと、自律神経が乱れやすくなります。

2. 過度のストレスや我慢

- 職場・家庭でのストレスをため込みやすい

- 感情を抑え込み「いい人」を続ける

- 完璧主義で休めない

交感神経が過剰に働き、リラックスできなくなります。

3. 運動不足 or 過剰な運動

- まったく体を動かさない(血流が滞る)

- 逆に無理なトレーニングを続ける(交感神経過剰)

適度な運動がバランス維持には必要。

4. スマホ・PCの使いすぎ

- 寝る直前までブルーライトにさらされる

- SNSやゲームで夜更かし

- 長時間の座りっぱなし作業

脳が「常に活動モード」になり、副交感神経に切り替わりにくい。

5. カフェイン・アルコール・喫煙

- コーヒーやエナジードリンクの過剰摂取

- 睡眠前の飲酒習慣

- 喫煙で交感神経を刺激

一時的なリラックス感があっても、自律神経は乱れやすい。

6. 自分の体のサインを無視する

- 「疲れているのに休まない」

- 「頭痛やめまいを市販薬でごまかす」

- 「ストレスに気づいても対処しない」

小さな不調を放置することで、慢性化につながる。

まとめ

自律神経失調症を招くのは「生活の乱れ」「ストレスの溜め込み」「体への無関心」の3つが大きな柱です。